在柏林首映後,黃驥興奮地告訴我們,這次放映的效果十分完美,將他們攝影與調色的努力全部展現了出來。

《笨鳥》的調色在泰國 White Light Studio 進行,他們在2015年的 HAF 獲得了 White Light 後期製作大獎,於是12月去了泰國,在工作室做調色。

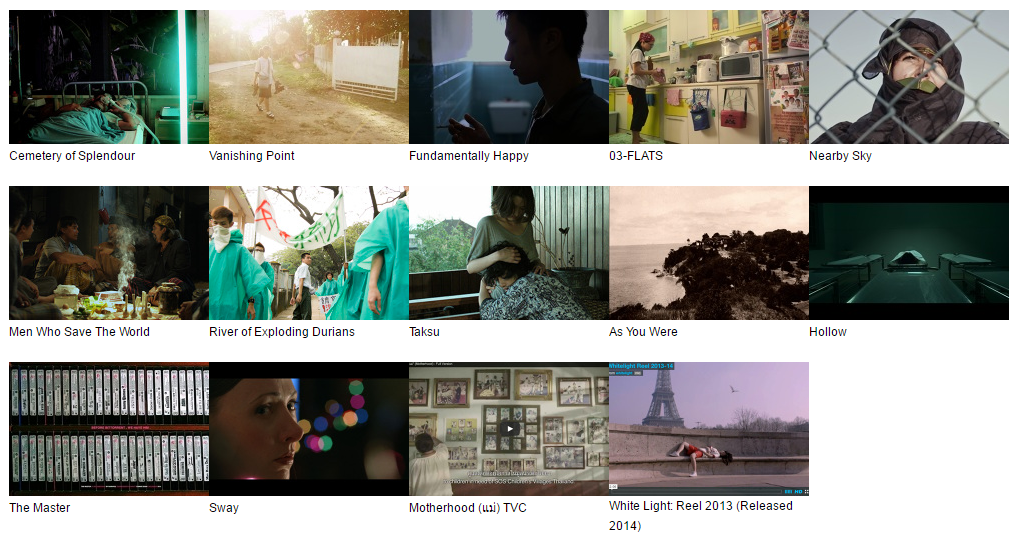

White Light Studio 做過的片子包括:HAF 2013 電影計畫,阿彼察邦的《夢幻墓園》; 去年參加了 HAF 的 Rooth Tang 之處女作《Sway》;入圍過63屆柏林影展 Generation 單元,也是 HAF 2012 電影計畫的《四個還神的少年》;Jakrawal Nilthamrong 的第二部長片,獲得鹿特丹影展金虎獎的《Vanishing Point》;馬來西亞導演劉城達的《Men Who Saved the World》等等。

這是 White Light 第一次和中國的片子合作,彼此都非常期待。大塚覺得,White Light 做過的片子色彩比較濃郁,生活感比較強。而這次《笨鳥》也想傳達出生活的質感,所以在去泰國前,便溝通了風格和內容,希望從這個角度去找共通點和方向。

在他們動身去泰國前,我們便就過往片子的映像聊了聊。在看完成片後,又聊了一次。柏林獲獎後,關於他們的報導已經從各方面挖掘了兩人這次的創作探索。但這一次,我們想回溯到《笨鳥》最早來到 HAF 的雛形,深入柏林評審團所讚賞的「巧妙留白和女主角姚紅貴出眾表現」的背後核心。

▲ 《笨鳥》獲得本屆柏林影展Generation 14plus 國際評審 Special Mention 殊榮,中間為女主角姚紅貴

那個時候還是一個個人自傳型的創作。《雞蛋和石頭》裡受創的女孩長成了「笨鳥」,繼續跌跌撞撞地作困獸鬥。

故事裡四季分明。春天,女孩溜出去偷偷給網友打電話。用甜美的嗓音吸引陌生男人,是她的快樂。夏天, 她認識了一個想做飛行員的大威,甘願被迫發生性行為。秋天,被拋棄後,她開始和在電話、網路上認識的陌生男人見面,直到被學校開除。冬天,她來到深圳打工,在不見天日的倉庫裡作電話推銷。

這個故事裡的女孩,像自己落水的賽蓮,抱著陌生男人的欲望一起下沉。性,對長大了但仍孱弱無力的少女,是與這個缺失關愛的世界交易的籌碼。

15 年 3 月,他們帶著這個大綱在 HAF,三天的會議全滿。找到了志同道合的人,也更加明確了片子想要做成的樣子。七月,他們就回到了湖南著手準備。

後來再聽到片子完成的消息,發現故事回到了當代。小鎮裡的各色人物上場,打開了更開闊的面向。

在這個轉變背後,黃驥經歷過一個很矛盾的階段。到底是直接回到自己的高中年代,九十年代的中國湖南小鎮,還是表現當下的年輕女孩的生活?

從《雞蛋和石頭》到《笨鳥》,不僅是方法上的嘗試,也是心態,或者說生活的變化使然。

黃驥和大塚的合作使他的們片子生出有趣的紋理,並在不同的生活階段,延展出不同的逕向。

每個導演都有自己眼中的故鄉小鎮,而黃驥和大塚的特別之處在于,作為導演之一的大塚並不生長于黃驥的家鄉湖南梅城。他為他們的片子帶來了自己的觀察。

「人對自己的過去、自己的來處(家人及故鄉)總是帶著一種莫名的情感。有時候愛之深,有時候恨之切,很難客觀地去看待。大塚一直站在國與國之間,觀察著資本對中國百姓生活的影響及由此帶來的變化,這其中當然也包括我的家鄉。他很冷靜、客觀,但這份客觀裡又包含著他對我、對紅貴、對每一位出演者的情感。」

黃驥說,《雞蛋和石頭》更像是大塚的凝視,他將對她的感情放在了片中的女孩身上,用溫柔的目光將困境中的女孩打撈出來。《笨鳥》中他們跳出對過去的回憶,退後一步,一起觀察。

他們只定好內核和主線,剩下的情緒,就讓它跟著林森的演員——紅貴自由生長。當紅貴自身的情感和反應開始流動起來,有時候原本設定的劇情線就會發生偏離,甚至還有過短暫的迷路。創作的過程也如同笨鳥一樣跌跌撞撞,在成形前,屬於混沌和不可知。

「因為原來最開始的故事是來自於我自己。有時候人看待自己的回憶的時候,就算遇到很多不好的事情,也總是會想比較美好的部分吧。但是呢,當我們真的去拍當下的女孩子的時候,就發現其實她在我們看來是有點無聊的,有一個手機就可以整天不動,和我對高中時候的我自己的感覺已經很不一樣了。」

將作為導演的表達自主放開,接納演員作為一個人本身的存在性,當然不易。紅貴和林森,演員和角色,兩者調和的困難,不妨說是創作者和自身心態搏鬥的結果。剝離自己的想像、預期和體驗,要面對的巨大未知實在讓人焦慮。耐心拍下人物各種側面的過程裡,時間已經悄悄準備著同等巨大的收穫。但在作品完成前,誰也無法預知結果。

直到剪輯時,兩人還是會有「喔,原來她的情感是這樣走的」感覺。剪輯進行了兩個月,中間反覆推敲,還是有一點拿不准人物。後來監製徐小明將他們推薦給廖慶松。

最後, 在無聊裡他們發現了紅貴自己的魅力。

演員與角色互相嵌入所帶來的張力,也許是《笨鳥》最特別的質感。尤其在不斷的霸淩和強迫後,影片後段的林森在壓抑之中突然找到隱密的快樂,並作出主動誘導的行為——儘管要付出痛苦。這一幕大概是預設情節和演員性格碰撞的最強點。

當紅貴成為林森,林森也成為紅貴,我們忍不住問,這次演出有讓她對性和關係產生什麼樣的理解嗎?

紅貴靜靜地回憶了一會,開口說道,拍攝之前沒有什麼和性的接觸,也沒有對性的概念。在拍被侵犯的那場戲時,會感覺自己真的受到了欺負,心裡挺難過。因為沒有經歷過,所以會很害怕,很抵觸。

像是被拋入一個激烈的體驗中,一下被要求長大。

拍完後,黃驥也會安慰和開導她,儘管影片中的性是不愉快的,但還是有美好的性。未來知道怎麼和異性去接觸了,在以後的人生裡,就會慢慢體驗到美好的一面。說完後,紅貴的語氣一下輕鬆了起來:當時的陰影現在已經沒有了,因為知道是假的了。

現在的紅貴真的有了演員的自覺。

《笨鳥》同《雞蛋和石頭》一樣,監製也有徐小明。他們第一次合作是黃驥的第一部短片。從一開始他已經知道兩人做片的方式,所以劇本和拍攝都完全交給他們自由發揮,給予最大的創作空間。

《笨鳥》也一樣,拍完之後請他看初剪,聽他的想法。而徐小明不僅推薦了廖慶松老師,也提供了包括劇組的多方面的幫助。

《笨鳥》是黃驥和大塚三部曲的第二部,第三部正在籌備中。這次的女孩長大了五歲,她又會經歷些什麼呢,而黃驥和大塚,又會以什麼樣的心情去拍呢?

(文中照片版權:© Ben Niao/Yellow-Green Pi・Coolie films)

2015到2017,電影世界跑得飛快,跑著跑著,加入的人越來越多,煲出一鍋熱力和汗水。在一片喧嘩和騷動里,《笨鳥》靜靜地完成了。笨鳥,一個名詞,也是一部電影,和它的創造者一樣不加修飾。它用一種近身互搏的方式,通過對別人的觀察,打開自己的疆域。